マゴチの餌釣り完全ガイド|初心者でもサイズを狙えるハゼ、キスの泳がせ釣り、活き餌ブッコミ釣り、ノマセ釣りの仕掛け、タックル、コツ、釣り方を徹底解説

「マゴチを釣ってみたいけど、何から始めればいいかわからない…」

「生き餌を使った釣りは難しそう…」

そんな悩みを抱えている初心者の方、必見です!

この記事では、海底に潜む「砂地のハンター」マゴチを狙う餌釣りに焦点を当てて、道具選びから釣りのコツ、さらに釣った後の楽しみ方まで、誰でもわかるように徹底解説します。

マゴチ釣りは、強烈な引きと絶品の味で、釣り人を虜にする魅力的な釣りです。

ぜひこの記事を読んで、マゴチのブッコミ釣り・泳がせ釣りに挑戦し、大物を釣り上げる感動を味わってみましょう!

マゴチってどんな魚?なぜ釣りのターゲットとして人気なの?

マゴチは、カサゴ目コチ科に属する平たい体をした肉食魚です。その姿から「フラットフィッシュ」と呼ばれ、ヒラメやカレイと並ぶ人気のターゲットです。

サーフ(砂浜)から狙うルアーフィッシングは特に人気で、各メーカーから専用タックルが多数出ています。

ルアー釣り以外にも泳がせ釣りやぶっこみ釣リなどで狙え、こちらは初心者の方でも簡単に釣る事ができます。今回は、その泳がせ釣り、ブッコミ釣りを含めた「マゴチの餌釣り」について深掘りしていきます!

マゴチの特徴と生態

マゴチは、カサゴ目コチ科に属する海水魚で、日本各地の沿岸部に広く分布しています。特に水深5〜30メートルほどの砂泥底や砂地に多く生息し、海底に身を伏せて擬態しながら獲物を待ち伏せする習性があります。体は細長く、頭部が非常に大きくて平たく、上から見ると三角形に近い形をしています。口は大きく、鋭い歯が並んでおり、小魚やエビ、カニなどの甲殻類を一気に丸呑みにします。

成魚は全長30〜60センチ程度に成長し、時には70センチを超える大型個体も釣れることがあります。体色は茶褐色から黄褐色で、海底の色に合わせて変化しやすく、優れた擬態能力を持っています。このため、海中では非常に見つけにくい魚ですが、動く獲物には瞬時に飛びかかる俊敏さも兼ね備えています。

旬は初夏から初秋にかけてで、この時期は産卵を終えて浅場に集まるため釣りやすくなります。肉質は白身で締まりが良く、クセが少ないため、刺身、天ぷら、唐揚げ、煮付けなど幅広い料理に適しています。特に活け締めにしたマゴチの刺身は「夏のフグ」とも呼ばれ、上品な甘みと歯ごたえが楽しめる高級食材として人気があります。

釣りのターゲットとしての魅力

マゴチが釣り人に人気なのは、以下の3つの理由からです。

- 強烈な引き:マゴチはヒットした瞬間に強烈な抵抗を見せます。その力強い引きは、一度味わうと忘れられません。

- 身近な釣り場:港湾やサーフ(砂浜)など、私たちの身近な場所で狙うことができます。また、釣り方によっては初心者でも簡単に大物を狙えます。

- 絶品の食味:新鮮なマゴチは、刺身や天ぷらなど、どんな料理にしても非常に美味です。

マゴチの泳がせ釣ってどんな釣り?

マゴチの泳がせ釣りは、生きた小魚(イワシ、ハゼ、アジなど)をエサにして狙う釣り方で、マゴチの捕食習性を最大限に利用する方法です。

マゴチは砂泥底に身を伏せて獲物を待ち伏せし、近づいてきた小魚を一気に襲います。泳がせ釣りでは、この「自然に泳ぐ生き餌の動き」が強い誘いになり、特に大型のマゴチを狙いやすくなります。

釣り方の流れ

1. 生き餌を針に掛け、底付近まで落とす

2. 仕掛けを流れに乗せながら、底をキープ

3. マゴチがエサをくわえると、最初は動きが止まったり重くなるだけ

4. 少し間をおき、飲み込ませてから合わせる(即合わせはバラシやすい)

特徴

* 堤防、砂浜、船釣りなど幅広い場所で可能

* 大物がヒットする確率が高い

* アタリが明確で駆け引きが楽しい

簡単に言えば、「海底でじっと待っているハンターに、自然に泳ぐ小魚を届けてあげる釣り」です。

マゴチの餌釣りに最適な季節は夏!

マゴチの泳がせ釣りのベストシーズンは、初夏から初秋(5月〜9月頃)です。

特に梅雨明けから真夏にかけては、水温がぐんぐん上がり、マゴチが砂地の浅場までやってきます。海底でじっと身を潜めながら、小魚が近づくのを待っているマゴチに、生き餌を送り込むと…まさに一瞬でガブッ!この時期はエサを追うスイッチが入っているので、ヒット率も高く、大物のチャンスも増えます。

さらに、ハゼやイワシ、アジといった生き餌も豊富に手に入るため、まさに泳がせ釣りの黄金期です。

- 春(3〜4月)はまだ水温が低く、マゴチの動きもスローですが、冬眠明けの空腹な個体を狙えるタイミングです。数は出ませんが、不意に大型が掛かることもあります。

- 秋(10〜11月)は、水温が下がる前の「荒食いシーズン」。冬に備えてエサをたくさん食べるため、脂ののった良型が釣れやすいのが魅力です。

- 冬(12〜2月)は深場に落ちてしまい、泳がせ釣りで狙うのは難しくなりますが、水温が安定する一部のエリアでは、渋いながらも釣果が期待できます。

要するに、マゴチ釣りは1年中可能ですが、夏場は「待ってました!」と言わんばかりに食ってくるシーズン。竿先を引き込む重たいアタリと、その後の強烈な突っ込みを味わうなら、この季節が一番おすすめです。

マゴチの釣れる釣り場の選び方

マゴチの泳がせ釣りでは、釣り場選びが釣果を大きく左右します。マゴチは砂泥底や砂地に潜み、近くを通る小魚を待ち伏せする習性があるため、その環境を見極めることがポイントです。

砂地や砂泥底が広がる場所を探す

マゴチは岩礁帯よりも、砂地や砂泥底のエリアを好みます。港湾内の砂地帯、砂浜に面した堤防、河口付近の砂泥底などは好ポイントです。

釣り場に着いたら、海底の色や質を観察し、白っぽく見える場所や、波打ち際で砂が巻き上がっている場所をチェックしましょう。

かけ上がり(ブレイクライン)を狙う

海底の地形が深くなっていく境目=かけ上がりは、小魚が集まりやすく、それを狙うマゴチも潜んでいます。堤防や砂浜から沖に向けて、急に深くなるポイントや、潮のヨレができる場所は特に有望です。

潮通しの良いエリア

潮の流れがある場所は酸素量が多く、小魚も多く集まります。そのためマゴチも捕食活動を活発に行います。防波堤の先端や外洋に面した砂浜、船道の脇などは潮通しが良く、泳がせ釣りにはうってつけです。

河口周辺

河口は淡水と海水が混ざる「汽水域」で、小魚や甲殻類が豊富です。特に夏場は、産卵や捕食のために河口付近までマゴチが入ってくることがあります。

ただし、流れが速すぎる場所や濁りが強すぎると釣りづらくなるため、潮のタイミングを見極めることが大切です。

季節ごとの動きに合わせる

-

初夏〜真夏:浅場や砂浜の波打ち際近くまで接岸

-

秋:少し深めの砂地へ移動

-

冬:深場に落ちるため、堤防からは難易度アップ

このように季節で釣れる場所が変わるため、その時期に合わせて釣り場を選びましょう。

マゴチの泳がせ釣りでは、「砂地・かけ上がり・潮通し」という3つのキーワードが釣り場選びの基本です。地形や潮の流れを観察しながら、生き餌を自然に泳がせられるポイントを見つければ、ヒット率は大幅にアップします!

基本的には砂底の堤防であればどこでも釣れる!

マゴチは日本各地かなり広範囲に生息する魚なので、砂底があれば基本どこでも釣れる魚です。

私筆者のメインフィールドである東京湾の釣り場を例に上げると

- 東扇島西公園

- 大黒・本牧・磯子海釣り施設

- 金沢水際線緑地

- 若洲海浜公園

- 江戸川河口

などが挙げられます。

マゴチの餌釣りに必要な道具【初心者向けタックルガイド】

マゴチの餌釣りを始めるために必要な道具(タックル)をご紹介します。

竿の選び方

泳がせ釣りは、そこまで竿にこだわらなくても手持ちの釣り竿で代用することができます。主に磯竿、ルアーロッド、投げ竿などが主流です。

磯竿:

磯竿は細身でしなやかに曲がるのが特徴で、マゴチの泳がせ釣りにも向いています。特に3〜4号クラスの磯竿は、柔らかい胴調子で生き餌を自然に泳がせやすく、食い込みも抜群。長さは4〜5mほどあり、足場の高い堤防や磯からの釣りでも仕掛けを安定して投入できます。大型のマゴチにも十分対応できるパワーを持ちながら、竿全体がしなるため、バラシを減らせるのも魅力です。

ルアーロッド(代用):

手持ちのルアーロッドでも、マゴチの泳がせ釣りは可能です。特にシーバスロッドやライトショアジギングロッドのような、長さ8〜10フィート(約2.4〜3m)、やや柔らかめのモデルがおすすめです。ルアーロッドは軽くて扱いやすく、感度も高いためアタリを取りやすいですが、硬すぎるモデルだと食い込みが悪くなるので注意。できれば柔らかめのティップ(竿先)を持つモデルを選ぶと良いでしょう。

投げ竿:

遠投が必要な砂浜やサーフから狙う場合は、投げ竿が活躍します。3.6〜4.2m前後で、20〜27号負荷程度の柔らかめモデルが泳がせ釣り向きです。一般的な投げ竿は先調子で硬めのものが多いですが、マゴチの泳がせ釣りでは胴から曲がる柔らかいタイプを選ぶと、エサの自然な動きを演出でき、食い込みもスムーズになります。

マゴチの泳がせ釣りでは、竿全体がしなやかに曲がる柔らかめの竿がベスト。これは、生き餌が自然に泳ぎやすく、マゴチがエサをくわえたときに違和感を与えないためです。磯竿は万能で安定感があり、ルアーロッドは軽快さと感度が魅力、投げ竿は遠投性能が強み。それぞれの釣り場や状況に合わせて選ぶことで、釣果アップが期待できます。

マゴチ釣りにおすすめの釣り竿!!

リールの選び方

遠投が必要な釣り方なので、スピニングリールが一般的です。道糸をたくさん巻ける3500番〜5000番程度のものがおすすめです。

一般的なスピニングリールでも問題なく使えますが、投げ釣り用のサーフスピニングは遠投もでき、投げ竿との相性も良いので最適と言えます。

コスパ最強なおすすめ機種はこちら↓

主にシロギス、カレイなどの投げ釣りに使われるリールで、遠投が効くのでマゴチの泳がせ釣りに最適です。磯竿やルアーロッドとは相性が悪く、投げ竿専用機となっており汎用性は低いですが、確実に釣果に差がつくアイテムです。

ライン(道糸とリーダー)の選び方

マゴチの泳がせ釣りでは、主に「ナイロンライン」と「PEライン」の2種類が使われます。それぞれ特徴が異なるため、釣り場やスタイルに合わせて選ぶことが大切です。

まずナイロンラインは、適度な伸びがあるため、マゴチがエサをくわえたときに違和感を与えにくいのが特徴です。これにより食い込みが良くなり、特に初心者でも釣果が安定しやすくなります。根ズレにも比較的強く、価格も手頃なので、堤防や砂浜などでの釣りにおすすめです。太さは2.5〜4号程度が目安です。

一方、PEラインは伸びがほとんどなく感度が高いため、小さなアタリも手元にダイレクトに伝わります。細くても強度があるため、遠投が必要な場面やサーフでの釣りに向いています。ただし根ズレには弱いため、必ずフロロカーボン製のショックリーダーを1〜2メートルほど接続しましょう。PEラインを使う場合は、1.0〜1.5号にリーダー3〜4号の組み合わせが定番です。

まとめると、食い込み重視で手軽に始めたい場合はナイロンライン、感度と遠投性を活かした釣りをしたい場合はPEラインがおすすめです。釣り場の状況や自分のスタイルに合わせてラインを選べば、マゴチのヒット率も格段にアップします。釣り初心者の方はまず扱い易いナイロンラインから始めると良いでしょう。

マゴチの泳がせ釣りにオススメのラインはこちら!!

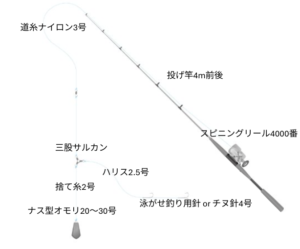

マゴチ釣りの仕掛け【ブッコミ釣り・泳がせ釣り】

マゴチの餌釣りの代表的な仕掛けを紹介します!!泳がせ釣りは、生きた小魚を餌にする釣り方です。

泳がせ釣りは上記の胴突き仕掛けが基本仕掛けとなります。

初心者の方は、泳がせ釣りの仕掛けが全てセットになったものが売っているのでそちらを購入するのが楽でオススメです。

マゴチ釣りに効果的な餌の種類と使い方

マゴチを狙う上で、餌の選択は非常に重要です。

生き餌

マゴチは活発に動く生き餌に強く反応します。

- ハゼ、シロギス、メゴチ:マゴチ釣りにメインの餌になります。事前に自分で釣って調達するのが基本ですが、釣具屋においてあることもあります。自分で調達する際は、ちょい投げ仕掛けに青イソメを付ければ簡単に入手することができます。特に、ハゼは入手が簡単で効果抜群なのでオススメです。

- アジ、小サバ:同じくサビキ釣りなどで調達します。こちらの餌も反応がよく、マゴチだけでなくヒラメ、シーバス、根魚、青物など様々な大型魚を狙えるのも魅力です。

これら餌は、共通して10cm〜15cm程のサイズがベストです。小さすぎず大きすぎない中間のサイズを選びましょう。

餌の付け方は、上顎に一本ハリを刺し抜く顎掛けが主流です。魚へのダメージが少なく、餌が長持ちするのでおすすめです。

生きエサバッカンのすすめ

生きエサは水くみバケツなどにエアーポンプを付けて活かしておくのが一般的です。エアーポンプなしでは酸欠ですぐに死んでしまうため、エアーポンプは必須アイテムと言えるでしょう。

死に餌(切り身)の活用

生き餌が手に入らない場合は、死に餌も有効な場合があります。

- イワシ、サバの切り身:集魚効果を高めるために、少し小さめにカットして使います。

- メリット:手軽に用意できる、活きの良い生き餌を管理する必要がない。

- デメリット:生き餌に比べてアピール力が劣るため、食いが渋い日には厳しいこともあります。

「死に餌」は予備餌程度に考えておこう

マゴチの泳がせ釣り|釣り方のコツ

釣りの流れ

マゴチの泳がせ釣りは、生きた小魚を自然に泳がせてマゴチを狙うシンプルな釣り方です。基本の流れは次の通りです。

1. エサの準備

釣り場でハゼ、キス、アジなどの小魚を釣るか、事前に購入して用意します。生きが良いほど釣果につながります。

2. 仕掛けの投入

生き餌を針に付け、狙うポイントへ投入します。底から少し浮く位置にタナを合わせるのがポイントです。基本的には遠投が有利でできるだけ遠くに飛ばすことを意識しましょう。

3. アタリを待つ

仕掛けを投入したら置き竿にし、竿先や道糸の動きに注意します。生き餌が暴れたり、竿先がコツコツ動くのはマゴチが近づいたサインです。

4. アワセとやり取り

大きく引き込まれたら、あわてずに糸を張り、しっかりアワセを入れます。その後は竿のしなりを使って、一定のテンションで巻き上げましょう。

5. 取り込み

海面まで浮かせたらタモ網ですくって取り込みます。抜き上げはバラシの原因になるので避けましょう。

この流れを押さえておけば、初めてでもマゴチの泳がせ釣りを十分に楽しむことができます。特に「タナ取り」と「アワセのタイミング」が釣果を左右するので、丁寧に行うことが大切です。

釣り方のコツ

- アタリがあったらすぐに合わせない! :

これが一番大事です!マゴチは餌を一口で飲み込まず、最初は咥えるだけで反転します。この時すぐに合わせてしまうと、すっぽ抜けてしまうことが多いです。竿先がグッと引き込まれるまで、じっくり待ってから大きく合わせましょう。 - 活きの良い餌を使う! 生き餌を使う場合は、定期的に仕掛けを回収し、餌が元気かどうかを確認しましょう。餌が弱っていたらすぐに生きが良いものに交換しましょう。弱った餌ではマゴチの食い気が落ちてしまいます。

- 時合いを狙う! マゴチは夜明けや夕まずめ、潮が動く時間帯に活発に捕食します。これらの時間帯を狙って釣りをすることで、釣果アップが期待できます。

釣ったマゴチの持ち帰り方と絶品料理

マゴチは美味しく食べるための下処理が重要です。

活締めと血抜き

釣ったマゴチは、すぐに活締めと血抜きを行いましょう。活締めをすることで鮮度が保たれ、血抜きをすることで臭みが取れます。エラにナイフを入れて血を抜き、氷を入れたクーラーボックスで持ち帰ります。

おすすめ料理

- 刺身・洗い:身が引き締まり、甘みと歯ごたえが最高です。

- 天ぷら・フライ:淡白な白身なので、揚げ物にも相性抜群です。

- 煮付け:身が柔らかく、上品な味わいを楽しめます。

まとめ:初心者でもマゴチ釣りは楽しめる!

今回は、初心者の方に向けてマゴチの餌釣りについて詳しく解説しました。

- マゴチは砂地のハンターで、強い引きと絶品の味が魅力です。

- ブッコミ釣りや泳がせ釣りといった餌釣りで狙うことができます。

- 餌は生き餌が最も効果的で、砂地の堤防やサーフが主な釣り場です。

- アタリがあっても焦らず、じっくり待つのが釣果を上げる最大のコツです。

ぜひこの記事を参考に、マゴチ釣りにチャレンジして、座布団級の大物を釣り上げてみてください!

関連記事はこちらから!!

コメント