【グレ・メジナ釣り初心者必見】磯際の狙い方を徹底解説!磯際狙いで知っておきたい仕掛けからコツを初心者でも分かりやすく解説

ウキフカセ釣りの好ターゲットとして知られるメジナ(グレ)には様々なアプローチの仕方が存在します。

沖にメジナを浮かせて喰わせるという釣り方が最近の主流ですが、やはり大型を狙うとなると足元の磯際狙いは欠かせません。

また、磯際狙いでしか味わえない繊細さやダイナミックなパワーファイトなど、磯釣りの醍醐味をより実感できる釣りこそ磯際のグレ釣りなのです。

今回はそんなメジナ(グレ)釣りにおける磯際狙いに着目して初心者でも分かりやすく解説していきます。

足もとに魚は見えているのに釣れない、仕掛けをうまく磯際にキープできないというような悩みもこの記事を読めば解決できます!!

メジナは磯際に居着く

メジナは基本的に根に居着く魚です。

特に口太メジナはその傾向が強く、磯際につく海藻類や甲殻類などを捕食しています。

また、警戒心の高い魚であるため、岩場の陰や、溝などの身を隠すことができる空間を好みます。

高水温期や、小型のメジナなどは撒き餌を撒くと海面近くまで浮いてきますが、大型のメジナや活性の低いメジナは住処である磯際から離れないことが良くあります。

そんなメジナを釣る方法は、仕掛けを直接メジナの住処に届ける磯際の釣りただ一つという事になります。

磯際を狙うべき状況は?

磯際を狙うことはいつでも有効なわけではありません。

こんな時こんな場所では磯際を狙ってみた方が良いかも、というポイントがいくつかあるので頭に入れておきましょう。

磯際狙いに適した釣り場

水深があり磯際が直角に落ち込んでいる

磯際が崖のように直角に落ち込んでいれば、仕掛けを磯際に沿わせやすいため磯際狙いの釣りに向いています。

また、磯際の釣りは基本的に縦に探っていく釣りであるため、ある程度の水深が欲しいです。

足元から10m以上の水深のある釣り場は格好の際釣り場と言えます。

程よくサラシがある

足元の磯際は釣り人とポイントの距離が近いため、魚の警戒心が高いことが多いです。

そのため、穏やかなベタっとした海よりもサラシが発生していて多少ごちゃついた磯の方が際釣りには向いています。

サラシの払い出しの流れは沖に広がる様に流れる為、サラシが強すぎると仕掛けを磯際に保てなくなってしまいます。

かなり沖まで広がる大きすぎるサラシなどは逆効果になってしまうので気を付けましょう。

磯際の形状にも注目

エグレ(えぐれ)やオーバーハングがある釣り場はメジナが居着きやすい傾向にあります。

オーバーハングの下は陰になってメジナが身を潜めやすい環境の為、良型グレがたまっている可能性が非常に高いです。

磯際狙いに適した状況

エサ取りの少ない時

磯際を狙えるのは基本的にエサ取りの少ない時です。

磯際にはメジナも集まりやすいですがエサ取りも多く集まります。

小型のエサ取りは沖の潮が速いエリアを嫌うため足元の根周りから離れない傾向にあります。

そのためエサ取りが磯際に群がっている場合は磯際を狙うのは厳しいと考えてよいです。

特に、エサ取りがネンブツダイである場合などは磯際はかなり厳しいので遠投して本命を狙うようにしましょう。

魚の活性が低い時

低水温時などの魚の活性が低い状況では、コマセを打っても沖にメジナが浮いてこないことが多いです。

それは、メジナが住処である磯際から離れないということなので、磯際を直接狙う釣りが効果を発揮します。

また、そのような場合はエサ取りの活性も低いことが多いため、磯際が狙いやすいです。

冬場の釣りでは以上の条件が揃いやすい為、磯際の釣りは冬場に特に有利な釣りといえます。

磯際に仕掛け、エサが溜まりやいとき

磯際の釣りで釣果に差がつく一番のポイントは、いかに長く仕掛けを磯際にキープできるかです。

そのため、仕掛けを磯際にキープしやすい状況、ポイントを見分けるのも重要なポイントの一つです。

当て潮

当て潮時は磯際を特に狙いやすい状況です。

遠投で本命を狙いたい状況では当て潮は非常に釣りづらい状況と言えますが、磯際狙いではチャンスタイムです。

コマセも仕掛けも自然と足元に集まるため非常に釣りやすくなります。

磯際の潜り潮

磯際で仕掛けを安定させるには潜り潮を探す必要があります。

先ほど挙げた当て潮時は足元に潮目、潜り潮が発生することが多いですが、それ以外の状況でも、サラシによる潜り潮が狙いたいポイントに発生していれば格好の際釣りポイントとなります。

逆に、磯際狙いでふさわしくないポイントは、サラシが大きく沖へ広がるようなポイントです。

サラシは、払い出しの流れを持つので、サラシが強すぎると、仕掛けが際からどんどん離れていってしまいます。

磯際狙いでは、いかに際に仕掛けが安定するポイントを見つけられるかが、釣果を分けるポイントとなります。足元に仕掛けを入れてみて仕掛けが沖に出ていかず、磯際で安定する場所を探しましょう。

潮の緩いポイント

潜り潮の他に、潮の緩い部分に仕掛けを投入するのも一つの手です。

サラシが無く、潮が緩くコマセが溜まるエリアも良い投入点となります。

とにかく、コマセや仕掛けを投入してみて沖に払い出されなければそこがポイントです!

潮位が上がるタイミング(満潮前後)

潮位が上がる満潮前後のタイミングは、磯際で魚が釣れやすくなるタイミングと言えます。

磯際には、魚、メジナの餌となる甲殻類や海藻類がびっしりと付いています。

これらは日の当たる上層に多く付くため、潮位が上がり磯際の上層に潮が被ると魚は捕食モードに入りやすくなります。

特に、大潮の満潮時はその傾向が強く現れますので狙ってみたいですね。

強風時や海が荒れている時

海が荒れている時も磯際は熱いです。

海が荒れると磯際の魚でも警戒心が薄れ、上に浮いてきてくれます。

また、向かい風の強風時などは仕掛けが全然飛ばないため、遠投釣りが難しくなります。

そんなときでも、磯際の釣りなら風をあまり気にすることなく釣りを続けることができます。

朝マズメ・夕マズメ

朝マズメや夕マズメなどの空が薄暗くなる時間帯は際釣りのベストタイムです。

薄暗くなればもちろん魚の警戒心も薄れる為、磯際で大型魚が浮きやすくなります。

また、マズメ時にはエサ取りも少なくなる傾向がある為、釣りやすくなります。

昼間では足元に何も見えていなかった釣り場でも、海中が見えなくなってきた時間帯に大型魚が入れ食いになるケースも少なくありません。

私は、昼間は遠投で本命グレを狙って、薄暗い夕方になると磯際にシフトチェンジするということもよくしています。

雨天、曇天時

雨天、曇天時も薄暗く、魚の警戒心も薄くなるため、もちろん磯際を狙いやすくなります。

逆に、快晴で海底がスケスケというような状況では磯際狙いは少し厳しいと言えます。

何でも良いから魚を釣りたい時

磯際には、メジナ以外に様々な大型魚が潜んでいます。

沖には、メジナ、イスズミ、青物などしか浮いてきませんが、足元の磯際では磯で釣れる魚のほとんどがターゲットとなります。

磯際狙いで釣れる魚は、メジナ、イスズミ、サンノジ、アイゴ、ブダイ、アオブダイ、真鯛、シマアジ、根魚、イラ、クロダイ、カワハギ、など様々です。

磯際狙いで、大型魚の五目釣りなんかも楽しいですよ。

エサ取りの種類によっても変わる

イサキ、小鯖、小鯵などがエサ取りの場合にも磯際狙いが効果を発揮します。

深堀りするとキリがないため詳しい解説は省きますが、頭に入れておきましょう。

磯際狙いに適した釣り場・状況のまとめ

メジナ・グレの際釣りの攻略法

磯際狙いの仕掛け

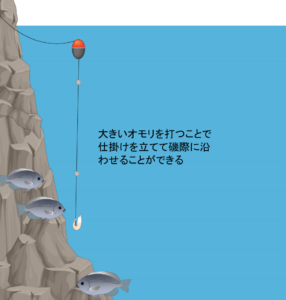

磯際狙いには、半遊動仕掛けが適しています。

その理由はオモリを多用することが必要になってくることにあります。

磯際を狙う際は、付けエサをどれでけ磯際に近づけてキープできるかが釣果を左右するポイントになります。

仕掛けを磯際に近づけるには、仕掛けを立てる必要があります。

直角に切り立つ磯際では、軽仕掛けが斜めに漂っていては付けエサを磯際に近づけることが難しくなります。

そこで重いオモリを使ったり、ジンタンを段打ちすることで、磯際に仕掛けを沿わせながら立てることが可能になります。

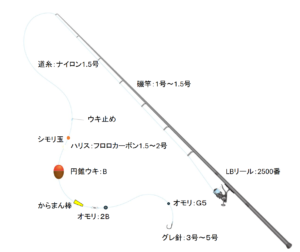

以上のことを踏まえて私が磯際狙いで使用する仕掛けを図に表すと以下のようになります。

一般的な半遊動仕掛けですがBのウキに対してオーバーウェイトになる様にオモリを段打ちします。

上図ではウキはBですが、状況に応じて0号~3B ほどまでの浮力を使い分けています。

サラシや流れが速く、仕掛けがすぐに磯際から離れてしまうようなときは、3Bほどのウキに5Bのような大きいガン玉を打つ場合もあります。

勿論オモリを重くするほど食いが悪くなるので、仕掛けが安定する程度に、ちょうど良い浮力のウキ、オモリをその日の海を見て見極めます。

穏やかでほとんど潮が動かない釣り場の磯際を狙う場合は、下図のような軽い半遊動仕掛けを使います。

潮が動かず、穏やかな海の磯際では、魚の食い込みが以上に悪い場合が多いので、軽い仕掛けを使うならウキ止めはなるほどウキ止めの仕様にしておくと良いでしょう。

なるほどウキ止めとは、シモリ玉を使わずに、ウキ止め糸のひげにウキをつっかえさせて仕掛けの入りを止める方法です。

詳しくは、https://tsurihack.com/5328 にて解説してくださっているのでどうぞ。

磯際狙いにおすすめなウキ

磯際仕掛けを作る際、ウキ選びも重要です。

体積の大きなウキは、足元の警戒心の強い魚には引き込み抵抗が強くデメリットが大きいです。

なので磯際では体積が小さく、スリムな形状のウキを選びましょう。

以上が、コンパクトでスリムな磯際おすすめウキです。

磯際狙いのコツ

磯際でメジナを狙う際には、仕掛けの投入方法や潮の流れの見極め、コマセの撒き方など、いくつかのポイントを意識することで釣果を大きく向上させることができます。

ここでは、メジナの磯際釣りにおける重要なコツについて詳しく解説します。

仕掛けの投入は慎重に行う

仕掛けを投入する際は、一気に海面へ投げ入れるのではなく、針から徐々に仕掛けを着水させることが重要です。

一気に仕掛けを入れてしまうと、仕掛けが馴染む間に払い出しによって仕掛けが沖に流れて行ってしまいます。

それを避けるために、ウキはウキより下のハリスがある程度馴染んでから着水させるようにしましょう。

また、急に仕掛けを投入すると、エサや仕掛けが絡まる原因にもなり、釣りの精度が低下することにもつながるため、丁寧に仕掛けを投入するようにしましょう。

サラシや潮目を狙って仕掛けを入れる

磯際に仕掛けをとコマセを留めておくには、潜り潮を活用すると良いです。

サラシや、当て潮などで磯際に潜り潮が発生していれば迷わずそこに仕掛けを運ばせましょう。

仕掛けを安定させることだけでなく、コマセが溜まり、魚も浮きやすくなります。

早めにウキを沈めて道糸を張る

ここは非常に重要なポイントになります!!

際の沈め釣りの際は仕掛けの張りを意識しましょう。

ウキが海面に浮いたままだと、風や潮の影響を受けて仕掛けが流されてしまい、思ったポイントにエサを留めることが難しくなります。

そのため、先ほど紹介した半遊動沈め仕掛けでウキを早めに沈め磯際に仕掛けを安定させることが重要です。

しかし、ただ何も考えずに沈めていては魚は釣れません。

道糸を多く出したまま放置していると、余分な道糸がサラシに拾われ仕掛けを引っ張ってしまいます。

また、ウキが見えなくなるまで沈むと、ラインでアタリを取ることになるので、余分な道糸を出しているとアタリに気づくことができません。

たとえ気づいたとしても、合わせたころには磯際の岩陰に潜ってしまっていることが多く、バラシの原因になりやすいです。

これらを無くすために、磯際狙いでは仕掛けの張りが重要になります。

そのため、仕掛けを投入しても糸はなるべく出さず、穂先からウキの間が直線になる様にウキを沈めていきます。

その為にも、オモリを多用した仕掛けを使い、無理にでも張れるようにしています。

紹介した仕掛けを使う場合は、竿先が少し曲がるくらいまで張りを入れても大丈夫です。

そのために仕掛けには、道糸を張っても浮き上がらない程度の、ウキに対してかなりオーバーウェイトのオモリ打つことが多いです。

オモリの調整は、「仕掛けを強めに張っても浮き上がらない」という基準で調整しましょう。

定期的に仕掛けを磯際に引き戻す

ひとつ前の仕掛けの張りにも通じますが、仕掛けを引き戻すことも意識してみましょう。

磯際は潮の流れやサラシの影響で仕掛けが沖へ流されやすいポイントです。

そのため、一度投入した仕掛けを放置するのではなく、適度なタイミングで磯際へ仕掛けを引き戻し、エサを狙ったポイントに留めることが大切です。

仕掛けを引き戻すことで、メジナの捕食エリアに長くエサを留めることができ、食わせるチャンスを増やすことができます。

この様な作業をするためにも、少し強引な仕掛け操作もできる、ヘビーウェイト仕掛けが必要になります。

エサ取り対策としてチモトにガン玉を打つ

エサ取りが多い状況では、付けエサがすぐに食べられてしまい、本命のメジナに届く前に無くなってしまうことがあります。

こうした場合には、ハリスのチモト(針の結び目付近)にガン玉を打つことで、エサの沈下速度を速め、エサ取りをかわしながらメジナのタナにエサを届けることができます。

特に、小型の魚が多いエリアではこの方法が効果的です。

打つガン玉は、G5から重くて3Bほどのオモリを打つこともあります。

軽いものから試して、餌が取られるようであれば更に重いものという風に調節を行いましょう。

コマセは少量をテンポよく撒く

コマセを撒く際には、一度に大量に撒くのではなく、少量をこまめに撒くことが重要です。

コマセを撒きすぎると、メジナが満腹になってしまい、エサへの食いが悪くなることがあります。

磯際は特に魚の入れ替わりが少ないので気を付けましょう。

適量をリズミカルに撒くことで、メジナの活性を維持しながら、付けエサにしっかりと食いつかせることができます。

魚とのやりとりは竿を立てすぎない

磯際でのメジナとのやりとりの際には、竿を過度に立ててしまうとラインブレイクのリスクが高まります。

特に、磯際ではメジナが根に潜ろうとするため、竿の角度を適度に保つことが重要です。

理想的な竿の角度は約45度で、この角度を維持しながらやり取りをすることで、スムーズに魚を寄せることができます。

また、ドラグ調整やレバーブレーキをいつも以上に気を付け、ラインに無理な負荷をかけないよう注意しましょう。

まとめ

メジナの磯際狙いでは、仕掛けの投入方法や潮の流れの活用、ウキの操作、エサ取り対策、コマセの撒き方など、細かな工夫が釣果に直結します。

特に、磯際では仕掛けを安定させ、メジナが違和感なくエサを食える状況を作ることが重要です。

今回紹介したポイントを意識しながら実践することで、より良い釣果を得ることができるでしょう。

簡単そうで意外と奥が深い磯際釣り。

皆さんもそんな磯際で大物を狙ってみましょう!

関連記事はこちら!!

【初心者必見!】沈め釣りってどんな釣り?沈め探り釣りのメリットや沈め釣り仕掛けを徹底解説

【磯釣り】釣りの防寒対策!寒い冬には何を着ればいい??アイテムごとのおすすめ商品も紹介

コメント