【絶品】セイゴのおすすめの美味しい食べ方5選!セイゴはまずい?美味しい?アニサキスは大丈夫?小さいセイゴの簡単レシピ、調理法を徹底解説!

釣り人にとって身近な魚のひとつである「セイゴ」。スズキの幼魚であるセイゴは、河口や港湾部、防波堤などでよく釣れるため、初心者からベテランまで幅広い層に人気のターゲットです。

しかし、「セイゴは小さいから食べても美味しくないのでは?」と考える人も少なくありません。実際には、セイゴはきちんと下処理を行えば、クセが少なく食べやすい上品な白身魚であり、さまざまな料理に活用できる優秀な食材です。

この記事では、セイゴとはどのような魚なのか、出世魚としての特徴や種類、美味しさのポイント、下処理の方法、さらにおすすめの調理法まで詳しく解説します。

釣り初心者の方でもわかりやすくまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

セイゴとは?

セイゴとは、スズキ科に属する魚「スズキ」の幼魚を指す呼び方です。スズキは「出世魚」と呼ばれる魚で、大きさによって名前が変わることが特徴です。地方によって呼び名には多少の違いがありますが、一般的には以下のようにサイズごとに呼ばれます。

- セイゴ … 30cm前後までの小型個体

- フッコ(ハネ) … 40〜60cm程度の中型個体

- スズキ … 60cm以上に成長した成魚

出世魚とは、成長に応じて呼び名が変わる魚の総称で、縁起が良いとされていることから、古くから食文化の中でも親しまれてきました。スズキもその代表格で、特に夏場の旬の時期には高級魚として料亭などでも扱われます。

マルスズキとヒラスズキの2種類が存在する?!

マルスズキは河口や内湾、汽水域などに多く見られ、比較的穏やかな環境を好みます。釣りやすく、都市部の港湾エリアでも姿を見ることができるため、多くの釣り人にとって身近なターゲットです↑

一方、ヒラスズキは外洋に面した磯やサーフなど、荒波が打ち寄せる環境を好む種類で、体型が力強く、釣り上げた際の引き味も豪快です。そのため、ルアーマンにとっては特に人気の高い魚となっています。白っぽい色味で、体高が高いのが特徴です↑

一方、ヒラスズキは外洋に面した磯やサーフなど、荒波が打ち寄せる環境を好む種類で、体型が力強く、釣り上げた際の引き味も豪快です。そのため、ルアーマンにとっては特に人気の高い魚となっています。白っぽい色味で、体高が高いのが特徴です↑

セイゴは美味しいのか?

セイゴは成魚のスズキと同じく白身で、クセが少なく上品な味わいを持っています。

成魚のスズキは夏の時期に旬を迎え、あっさりとした旨味のある高級魚として知られていますが、セイゴもまた小ぶりながら十分に美味しくいただけます。

特に小型であるセイゴは、塩焼きや唐揚げなどで丸ごと調理できるのが魅力で、骨ごと食べられる場合も多いため、食べやすく仕上がります。

刺し身や寿司にしても美味しいですが、個体によっては泥臭さや独特の匂いが出ることがあるため、下処理をしっかり行うことが大切です。

そのため、「セイゴはまずい」という声があるのは、処理を怠ったり、住んでいる環境によって匂いが強い個体を食べた場合が多いといえるでしょう。

正しい処理と調理法を選べば、セイゴは非常に美味しい魚です。

セイゴを食べる際、寄生虫は大丈夫?

セイゴは汽水域や河口、湾内などに多く生息しており、寄生虫のリスクがある魚です。特に注意したい寄生虫は以下のとおりです。

- アニサキス

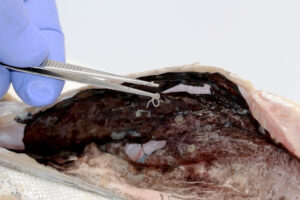

海産魚全般に見られる寄生虫で、スズキ類にも寄生します。人が食べると激しい腹痛や嘔吐を引き起こすことがあり、主に内臓に寄生していますが、時間が経つと身に移動することもあるため注意が必要です。そのため、セイゴを食べる際は、すぐに内蔵を取り除くようにしましょう。 - フィロメトラ(スズキ寄生虫)

赤い糸状の寄生虫で、スズキ類の筋肉や内臓に寄生することがあります。見た目は気になりますが、人に害はなく、加熱調理すれば問題ありません。 - 淡水系の寄生虫

セイゴは汽水域にも入るため、淡水由来の寄生虫を持つ場合もあります。こちらも加熱すれば問題はありません。

安全に食べるためのポイント

- 生食は慎重に:刺し身で食べる場合は、新鮮な個体を選び、釣ったらすぐに内臓を取り除きましょう。

- 冷凍処理で安心:アニサキスは-20℃以下で24時間以上冷凍すると死滅します。刺し身で楽しみたい場合は冷凍処理をしてから食べると安全です。

- 加熱調理が基本:唐揚げ、塩焼き、煮付けなど、中心部までしっかり火を通すことで寄生虫のリスクはなくなります。

- 釣ったらすぐに下処理:血抜きと内臓処理を早めに行うことで、寄生虫リスクを大幅に減らせます。

このように、セイゴは寄生虫の可能性がある魚ですが、適切な処理と調理をすれば安全に美味しく食べられます。特に加熱調理を選べば、寄生虫の心配はほとんどありません。

セイゴの下処理方法

セイゴを美味しく食べるためには、釣り上げた直後からの下処理が非常に重要です。

魚は釣り上げた瞬間から鮮度が落ち始めるため、できるだけ早く処理を行うことで臭みを防ぎ、旨味を保つことができます。

以下の手順を意識して処理すると良いでしょう。

- 血抜き:釣り上げたらできるだけ早くエラを切り、バケツの海水や真水に浸けて血を抜きます。血が体内に残ると臭みの原因になるため、徹底的に行うことが大切です。

- 内臓の除去:内臓も臭みの原因になります。特にセイゴは小さいため、内臓が魚体全体に与える影響も大きいです。釣ったその場で取り除くと、味が格段に良くなります。

- 鱗取り:セイゴの鱗は細かくしっかり付いているため、調理前にしっかり落としましょう。包丁や専用のウロコ取りを使うとスムーズです。

- 流水で洗う:最後に流水でしっかり洗い流します。特に腹の部分に血や内臓の残りがあると、加熱した際に臭みが出やすくなるため、丁寧に洗うことが重要です。

こうした下処理をきちんと行うことで、セイゴはクセのない上品な白身魚として楽しめます。新鮮な状態を保つために、釣った後は氷を入れたクーラーボックスでしっかり冷やして持ち帰ることも忘れないようにしましょう。

セイゴのおすすめの食べ方5選

セイゴは小型ならではの調理法で美味しくいただける魚です。骨も柔らかく、丸ごと使える料理が多いため、手軽に楽しめるのも魅力です。以下ではおすすめの食べ方を5つ紹介します。

セイゴの塩焼き

セイゴの塩焼きは、身がふんわり柔らかく、淡白ながらもほんのり甘みを感じられるのが魅力です。塩の香ばしさが加わることで、魚本来の旨味が引き立ち、あっさりとしながらも満足感のある味わいになります。

材料(2人分)

- セイゴ 2尾(20〜30cmほど)

- 塩 適量

- 酒 大さじ1

- 付け合わせ用の大根おろし お好みで

- レモンやすだち 適量

下処理

- セイゴのウロコを丁寧に取り、エラと内臓を取り除きます。

- 流水で血や内臓の残りをよく洗い流し、水気をキッチンペーパーで拭き取ります。

- 臭みを和らげるため、酒を全体にふりかけ、5分ほど置いてから軽く拭き取ります。

焼き方

- セイゴの表面と腹の中にまんべんなく塩をふります。尾やヒレ先にも軽く塩をつけると、見た目がきれいに仕上がります。

- 魚焼きグリルを中火に熱し、セイゴを並べます。

- 片面を7〜8分ほど焼き、表面に香ばしい焼き色がついたら裏返します。

- さらに6〜7分ほど焼き、全体に火が通ったら完成です。

仕上げ

焼き上がったセイゴを器に盛り、大根おろしとレモンを添えます。外は香ばしく、中はふっくらした白身の美味しさを楽しめます。皮目の香ばしさと塩気が絶妙で、シンプルながらご飯にもお酒にもよく合います。

カルパッチョ

セイゴのカルパッチョは、身の淡白さと柔らかさを生かしたさっぱりした一品です。新鮮なセイゴを薄くスライスし、オリーブオイルやレモン、ハーブで味付けすることで、魚本来の甘みと香りが引き立ち、軽やかで食べやすい味わいになります。

材料(2〜3人分)

- セイゴの刺身用切り身 150〜200g

- オリーブオイル 大さじ2

- レモン汁 大さじ1(またはすだちでも可)

- 塩 少々

- 黒こしょう 少々

- お好みのハーブ(バジル、ディル、パセリなど) 適量

- スライスオニオンやトマト、ベビーリーフなどの野菜 適量

下処理

- セイゴは三枚におろし、皮を引いて骨を丁寧に取り除きます。

- 寄生虫リスクを避けるため、生で食べる場合は一度-20℃以下で24時間以上冷凍し、解凍してから使用すると安心です。

- 切り身を薄めのそぎ切りにします。

作り方

- 皿に薄切りにしたセイゴを並べます。

- オリーブオイルとレモン汁を回しかけ、塩と黒こしょうで味を調えます。

- スライスオニオンやベビーリーフを添え、彩りにトマトやハーブを散らします。

- 食べる直前に冷蔵庫で少し冷やすと、よりさっぱりと楽しめます。

仕上げ

白身魚の爽やかな旨みと、オリーブオイルやレモンの酸味が相性抜群です。シンプルながら見た目も華やかなので、前菜やおもてなし料理にもぴったり。釣ったセイゴをおしゃれに味わいたいときにおすすめの一品です。

つみれ団子

セイゴのつみれ団子は、身を細かくすりつぶして作ることで、ふんわりとした柔らかい食感が楽しめます。だしの旨味がよく染み込み、淡白なセイゴの味わいに深みを与えるため、鍋や煮物に入れるとほっとする美味しさになります。

材料(2〜3人分)

- セイゴ(三枚おろしにした身) 200g

- 味噌 小さじ2

- 塩 少々

- しょうが(すりおろし) 小さじ1

- 酒 小さじ2

- 片栗粉 大さじ1

- 長ねぎ(みじん切り) 1/3本分

下処理

- セイゴは三枚におろし、皮と骨を丁寧に取り除きます。

- 身を粗く刻み、フードプロセッサーまたは包丁で細かく叩いてミンチ状にします。

作り方

- ボウルにセイゴの身、味噌、塩、しょうが、酒、片栗粉、長ねぎを入れ、粘りが出るまでよく混ぜます。

- 手に水をつけながら、一口大の団子状に丸めます。

- 鍋にだし汁を用意し、煮立ったところに団子をそっと入れます。

- 5〜6分ほど煮て、団子が浮いてきたら火が通った合図です。

仕上げ

ふんわりと柔らかく仕上がったセイゴのつみれ団子は、鍋料理や味噌汁に入れると絶品です。魚の旨みがだしに溶け出し、体も温まる優しい味わいになります。冷凍保存もできるので、まとめて作っておくのもおすすめです。また、工程2でできた団子をフライパンで焼き上げればハンバーグとして味わうこともできます。

セイゴの唐揚げレシピ

セイゴの唐揚げは、外はカリッと香ばしく、中はふんわり柔らかい食感が楽しめます。淡白な身に下味や衣の旨味がしっかり絡み、揚げたてはジューシーで魚本来の甘みも感じられる、食べ応えのある一品です。

材料(2〜3人分)

- セイゴ 2〜3尾(20〜25cm程度)

- 醤油 大さじ2

- 酒 大さじ1

- しょうが(すりおろし) 小さじ1

- にんにく(すりおろし) 少々

- 片栗粉 適量

- 揚げ油 適量

- レモンやすだち お好みで

下処理

- セイゴのウロコを取り、エラと内臓を取り除きます。

- 流水で血や汚れを洗い流し、水気をしっかり拭き取ります。

- 小さいセイゴならそのまま、大きめの場合は頭を落として二枚または三枚におろします。

- 食べやすい大きさに切り分けます。

作り方

- ボウルに醤油、酒、しょうが、にんにくを入れて混ぜ、セイゴを10〜15分ほど漬け込みます。

- 漬け込んだセイゴの水気を軽く拭き取り、片栗粉をまんべんなくまぶします。

- 170℃に熱した油で、表面がカリッとするまで4〜5分揚げます。

- 一度取り出して1分休ませ、最後に180℃で1分ほど二度揚げすると、骨までパリッと仕上がります。

仕上げ

揚げたてを器に盛り、レモンやすだちを絞っていただきます。外はカリッと香ばしく、中はふんわりジューシー。ビールや日本酒のおつまみにも、ご飯のおかずにもぴったりの一品です。

セイゴの煮付けレシピ

セイゴの煮付けは、身が柔らかく、だしや醤油の旨味をしっかり吸うため、淡白な味わいが深いコクに変わります。甘辛い味付けが絡むことで、ご飯にもよく合う、ほっとする家庭的な美味しさが楽しめます。

材料(2人分)

- セイゴ 2尾(20〜30cm程度)

- 生姜(薄切り) 5〜6枚

- 水 200ml

- 醤油 大さじ3

- みりん 大さじ2

- 酒 大さじ2

- 砂糖 大さじ1

下処理

- セイゴのウロコを取り、エラと内臓を取り除きます。

- 流水で血や汚れを洗い流し、水気をしっかり拭き取ります。

- 臭みを取るため、熱湯を軽くかけて霜降りにし、すぐに冷水にとって汚れを落とします。

作り方

- 鍋に水、酒、みりん、醤油、砂糖、生姜を入れて煮立てます。

- 煮立ったらセイゴを入れ、落とし蓋(またはクッキングシート)をして中火で10〜12分ほど煮ます。

- 途中、煮汁をスプーンで魚にかけながら煮ると味がよく染み込みます。

- 煮汁が少しとろっとしてきたら火を止めます。

仕上げ

器にセイゴを盛り付け、煮汁をかけて完成です。ふっくらとした身に甘辛いタレが染み込み、ご飯のおかずにぴったり。生姜の風味で臭みも消えて、セイゴの上品な白身を存分に味わえます。

まとめ

セイゴは、スズキの幼魚として釣り場でよく出会う魚であり、身近ながらも食卓に上がると非常に美味しい魚です。

出世魚として呼び名が変わる特徴を持ち、マルスズキやヒラスズキといった種類によって生息環境や釣り味も異なるため、知識として覚えておくとより楽しめます。

美味しく食べるためには、釣った直後の血抜きや内臓の処理、鱗取りなどの下処理が重要です。こうした丁寧な準備を行えば、セイゴはクセの少ない白身魚として塩焼き、唐揚げ、煮付け、刺し身、洋風料理など幅広く楽しめます。

初心者の方も、ぜひセイゴを釣って食べてみてください。きっと「小さいから食べない」と思っていた魚の印象が変わり、新しい魚料理の楽しみ方を見つけられるでしょう。

関連記事はこちらから!!

コメント